सितम्बर 2020 के न्यूज़लेटर से प्रेरणा

इस माह हम परमहंस योगानन्दजी के 19 सितम्बर, 1920 को अमेरिका में उनके अत्यंत महत्त्वपूर्ण आगमन की वर्षगांठ मना रहे हैं।

यहाँ आने के कुछ समय बाद ही, योगानन्दजी ने एक संस्था प्रारम्भ की जिसका नाम उन्होंने बाद में सेल्फ-रियलाइज़ेशन फ़ेलोशिप रखा। भारत से लाये गए क्रियायोग विज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से स्थापित, एसआरएफ़ की सदस्यता गुरु के जीवनकाल में ही विश्व-भर में फैल गई। (भारत और पड़ोसी देशों में, परमहंसजी के कार्य को योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ इण्डिया के नाम से जाना जाता है।) 1952 में उनके निधन के बाद से, योगानन्दजी की शिक्षायें प्रभावी रूप से फैलती रही हैं, और विश्व-भर में उनके अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

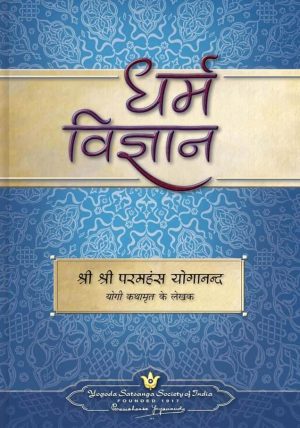

सौ साल पहले बोस्टन में योगानन्दजी के ऐतिहासिक आगमन के सम्मान में, हम संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके पहले व्याख्यान, “धर्म विज्ञान” को याद कर रहे हैं। अपने आगमन के दो सप्ताह से भी कम समय में विश्व-भर के धार्मिक नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, योगानन्दजी ने भारत की सार्वभौमिक आध्यात्मिकता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया — जो कि कालातीत परन्तु फिर भी समयोचित आदर्श थे, तथा अनेक पश्चिमी लोगों के लिए नए होते हुए भी आधुनिक वैज्ञानिक युग के लिए आदर्श रूप से लागू होते थे।

योगानन्दजी ने इस तथ्य को स्थापित किया कि सच्चा धर्म हठधर्मी नहीं बल्कि सार्वभौमिक है और इसे ईश्वर को आनंद स्वरूप मानने की अवधारणा पर आधारित किया जा सकता है। उन्होंने अंतर्ज्ञान की क्षमता के बारे में बात की, जिसके द्वारा ईश्वर को, केवल तर्क का विषय न बनाकर, वास्तव में अनुभव किया जा सकता है। सबसे मुख्य बात, उन्होंने अपने श्रोताओं को बताया कि ईश्वर-बोध की अपनी छुपी अंतर्ज्ञानात्मक शक्तियों को जगाने के लिए एक व्यावहारिक तरीका है। उस विधि में प्राण-शक्ति को सचेत रूप से नियंत्रित करने की प्रविधियाँ शामिल हैं — ऐसी प्रविधियाँ जिनमें क्रियायोग विज्ञान शामिल है, जिसमें उन्होंने अपने जीवनकाल में लगभग 1,00,000 लोगों को दीक्षा दी थी। इसका प्रसार आज भी उनकी वाईएसएस/एसआरएफ़ पाठमाला के माध्यम से जारी है।

नीचे धर्म विज्ञान से कुछ अंशों का चयन किया गया है, जो पुस्तक रूप में योगानन्दजी के ऐतिहासिक व्याख्यान का विस्तार है, जिसे पहली बार 1920 के दशक में प्रकाशित किया गया था और तब से वाईएसएस/एसआरएफ़ द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है।

ईश्वर की हमारी धारणा से हमारा न केवल प्रतिदिन परन्तु प्रति घंटे पथ प्रदर्शन होना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमारी धारणा ही ऐसी होनी चाहिए जो हमें अपने दैनिक जीवन में उसे खोजने के लिए प्रेरित करे।

ईश्वर की धारणा यदि इस रूप में नहीं की जाती है कि हम अपनी किसी इच्छा की पूर्ति में, अन्य व्यक्तियों के साथ अपने व्यवहार में, धन कमाने में, एक पुस्तक पढ़ने में, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने में, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्त्तव्य निभाने में, ईश्वर के बिना नहीं रह सकते, तो यह स्पष्ट है कि हमने ईश्वर और जीवन में कोई संबंध अनुभव नहीं किया है।

बुद्धि वस्तुओं का अप्रत्यक्ष तथा आंशिक बोध ही कराती है। बुद्धि के द्वारा किसी वस्तु को देखते समय हम उससे एकरूप होकर नहीं देखते : हम उसे उससे पृथक होकर देख पाते हैं। परन्तु अन्तर्ज्ञान, जिसे हम बाद में समझा देंगे, सत्य का प्रत्यक्ष बोध है। इस अन्तर्ज्ञान में ही आनन्द-चेतना, अथवा ईश्वर-चेतना की अनुभूति होती है।

यह आनन्द-चेतना अथवा ईश्वर-चेतना हमारे सब कार्यों तथा चित्तवृत्तियों में व्याप्त हो सकती है, यदि हम उसे ऐसा करने का अवसर दें।

हम ईश्वर का ज्ञान केवल स्वयं को जानकर ही पा सकते हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप उनके स्वरूप के समान है। मनुष्य की रचना ईश्वर के प्रतिबिम्ब के रूप में हुई है। जो विधियाँ यहाँ बतायी गयी हैं यदि आप उन्हें सीख लें और उनका मन लगाकर अभ्यास करें, तो आप स्वयं को एक आनन्दमयी आत्मा के रूप में जान लेंगे और ईश्वर को प्राप्त करेंगे।

धर्म विज्ञान पुस्तक की प्रतियाँ खरीदने के लिए, कृपया वाईएसएस ऑनलाइन बुकस्टोर पर जाएँ।